В дёҖгҖҒдёӯеӣҪеҲӣж–°иҚҜеҮәжө·еӨ§иғҢжҷҜВ

1.з ”еҸ‘ж•ҲзҺҮиҫғй«ҳгҖҒдә§дёҡз”ҹжҖҒжҲҗзҶҹ

дёӯеӣҪеҲӣж–°иҚҜеҮәжө·зҡ„й©ұеҠЁеҠӣд№ӢдёҖжәҗдәҺж”ҝзӯ–з«Ҝзҡ„зі»з»ҹжҖ§ж”ҜжҢҒгҖӮж №жҚ®вҖңеҚҒеӣӣдә”вҖқеҢ»иҚҜе·ҘдёҡеҸ‘еұ•и§„еҲ’пјҢеӣҪ家жҳҺзЎ®е°ҶвҖңеҲӣж–°й©ұеҠЁгҖҒжҠҖжңҜзӘҒз ҙгҖҒеӣҪйҷ…еҢ–еҠ йҖҹвҖқдҪңдёәжҲҳз•Ҙж–№еҗ‘пјҢе®ЎиҜ„е®Ўжү№ж•ҲзҺҮиҮӘ2017е№ҙиө·жҳҫи‘—жҸҗеҚҮгҖӮ2015-2019е№ҙдёӯеӣҪиҚҜзү©з ”еҸ‘з®ЎзәҝеўһйҖҹиҫҫ56%пјҢиҝңи¶…е…Ёзҗғе№іеқҮж°ҙе№іе’ҢзҫҺеӣҪгҖӮеҸҰеӨ–пјҢиҮӘ2017е№ҙеҠ е…ҘICHпјҲеӣҪйҷ…дәәз”ЁиҚҜе“ҒжіЁеҶҢжҠҖжңҜеҚҸи°ғдјҡпјүд»ҘжқҘпјҢдёӯеӣҪдёҙеәҠиҜ•йӘҢж ҮеҮҶйҖҗжӯҘдёҺFDAгҖҒEMAжҺҘиҪЁгҖӮ2021е№ҙеҸ‘еёғзҡ„гҖҠд»ҘдёҙеәҠд»·еҖјдёәеҜјеҗ‘зҡ„жҠ—иӮҝзҳӨиҚҜзү©дёҙеәҠз ”еҸ‘жҢҮеҜјеҺҹеҲҷгҖӢиҝӣдёҖжӯҘ规иҢғз ”еҸ‘и·Ҝеҫ„пјҢжҸҗеҚҮж•°жҚ®еӣҪйҷ…и®ӨеҸҜеәҰгҖӮ2020-2023е№ҙпјҢдёӯеӣҪеҲӣж–°иҚҜжө·еӨ–дёҙеәҠиҜ•йӘҢж•°йҮҸе№ҙеқҮеўһй•ҝ45%пјҢдёәеҮәжө·еҘ е®ҡеҹәзЎҖгҖӮ

2.е…ЁзҗғеёӮеңәеј•еҠӣгҖҒеӣҪеҶ…еёӮеңәдҪҺиҝ·В

е…ЁзҗғеҢ»иҚҜеёӮеңә规模жҳҜдёӯеӣҪжң¬еңҹеёӮеңәзҡ„иҝ‘10еҖҚпјҢеҚ жҚ®е…ЁзҗғеҢ»иҚҜеёӮеңәзҡ„1/3пјҢдё”е®ҡд»·иҝңй«ҳдәҺдёӯеӣҪпјҢеҮәжө·еҸҜжҳҫи‘—жҸҗеҚҮеҲ©ж¶Ұз©әй—ҙгҖӮд»ҘPD-1жҠ‘еҲ¶еүӮдёәдҫӢпјҢеӣҪеҶ…е№ҙй”Җе”®йўқеі°еҖјзәҰ100дәҝе…ғпјҢиҖҢKeytrudaпјҲеё•еҚҡеҲ©зҸ еҚ•жҠ—пјү2023е№ҙе…Ёзҗғй”Җе”®йўқзӘҒз ҙ250дәҝзҫҺе…ғгҖӮзҫҺеӣҪзҡ„й«ҳиҚҜе“Ғе®ҡд»·дёҺе·ЁеӨ§еёӮеңә规模пјҢдҪҝе…¶жҲҗдёәе…ЁзҗғеҢ»иҚҜеҲӣж–°зҡ„дёӯеҝғгҖӮжӯЈжүҖи°“вҖңеҫ—зҫҺеӣҪеёӮеңәиҖ…еҫ—еӨ©дёӢвҖқпјҢеёғеұҖзҫҺеӣҪеёӮеңәдёҚд»…иғҪжҸҗеҚҮ收е…ҘпјҢжӣҙиғҪдёәдјҒдёҡж ‘з«Ӣе…Ёзҗғз«һдәүеҠӣзҡ„ж ҮжқҶгҖӮ

еҸҰеӨ–пјҢдё“еҲ©жӮ¬еҙ–еҲӣйҖ жңәйҒҮгҖӮеӣҪйҷ…еӨ§иҚҜдјҒжӯЈз»ҸеҺҶдё“еҲ©жӮ¬еҙ–пјҢеӨ§йҮҸдё“еҲ©иҝҮжңҹе°ҶеңЁжңӘжқҘеҮ е№ҙеҶ…еҪўжҲҗдёҠеҚғдәҝзҫҺе…ғзҡ„еёӮеңәзјәеҸЈгҖӮдёәеә”еҜ№дё“еҲ©иҝҮжңҹзҡ„дёҡз»©еҶІеҮ»пјҢжҖҘйңҖеј•иҝӣе…·еӨҮеҲӣж–°жҖ§зҡ„дә§е“ҒпјҢдёӯеӣҪиҚҜдјҒеҮӯеҖҹвҖңе·ҘзЁӢеёҲзәўеҲ©вҖқе’Ңеҝ«йҖҹжҸҗеҚҮзҡ„з ”еҸ‘иғҪеҠӣпјҢиҝҺжқҘз»қдҪіжңәдјҡгҖӮ

3.дёҺиһҚиө„еӣ°еўғеҖ’йҖјеҮәжө·

2021е№ҙ12жңҲзҷҫжөҺзҘһе·һзҷ»йҷҶ科еҲӣжқҝиў«и§Ҷдёәз”ҹзү©еҢ»иҚҜй»„йҮ‘жңҹзҡ„з»Ҳз»“гҖӮ2022е№ҙиө·пјҢжёҜиӮЎ18Aз”ҹзү©иҚҜдјҒд№қжҲҗз ҙеҸ‘пјҢдёғжҲҗи…°ж–©пјҢдёүе№ҙй—ҙз”ҹзү©еҢ»иҚҜжқҝеқ—еёӮеҖји’ёеҸ‘иҝ‘6000дәҝгҖӮиө„жң¬еёӮеңәзҡ„дҪҺиҝ·иҝ…йҖҹдј еҜјиҮіиһҚиө„з«ҜпјҢ10дәҝд»ҘдёҠзҡ„з”ҹзү©з§‘жҠҖжҠ•иһҚиө„жЎҲдҫӢиҮӘ2021е№ҙеҗҺеҮ д№Һз»қиҝ№гҖӮ

еҸҰеӨ–пјҢзҫҺе…ғеҹәйҮ‘зҡ„йҖҖеҮәеҠ еү§дәҶдјҒдёҡиһҚиө„йҡҫеәҰгҖӮиҝҮеҫҖпјҢзҫҺе…ғиө„йҮ‘дёҺеёӮеңәеҢ–иө„йҮ‘жҳҜеҲӣж–°иҚҜжҠ•иө„зҡ„дё»иҰҒеҠӣйҮҸпјҢдё”еҖҫеҗ‘дәҺжҠ•иө„жҲҗй•ҝжңҹдјҒдёҡгҖӮеҪ“еүҚпјҢзҫҺе…ғжҠ•иө„дәәзҡ„зјәеӨұиҮҙдҪҝдјҒдёҡиһҚиө„йқўдёҙеӣ°еўғгҖӮе°Ҫз®ЎдјҒдёҡеҸҜеңЁжёҜиӮЎе’ҢзҫҺиӮЎIPOпјҢдҪҶиһҚиө„йўқжңүйҷҗпјҢи§ЈзҰҒеҗҺиӮЎд»·еёёжҡҙи·ҢпјҢжөҒеҠЁжҖ§е·®пјҢжҠ•иө„иҖ…йҡҫд»ҘйҖҡиҝҮдәҢзә§еёӮеңәйҖҖеҮәгҖӮи®ёеӨҡеҲӣж–°иҚҜдјҒдёҡеӣ иө„йҮ‘зҹӯзјәпјҢдёҚеҫ—дёҚйҖҡиҝҮBDгҖҒNewCoзӯүж–№ејҸзӯ№иө„гҖӮеӣҪеҶ…жҠ•иө„з”ҹзү©еҢ»з–—зҡ„иө„йҮ‘еұһжҖ§д№ҹеҸ‘з”ҹдәҶж №жң¬жҖ§зҡ„еҸҳеҢ–гҖӮ

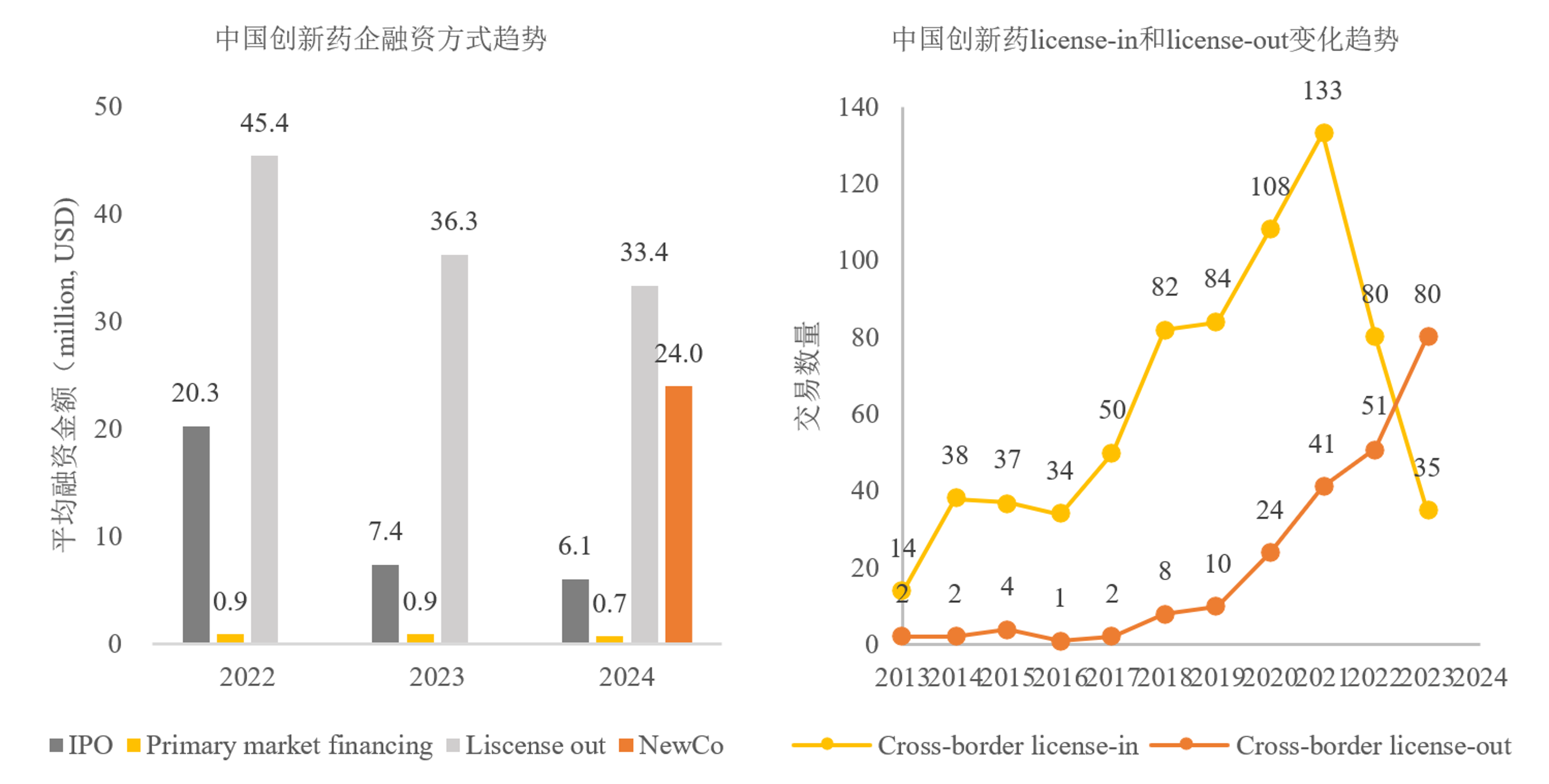

еӣҫ1. дёӯеӣҪеҲӣж–°иҚҜдјҒдёҡlicense-outж•°йҮҸи¶…иҝҮlicense-inпјҢ并且е’ҢNewCoжҲҗдёәдё»иҰҒиһҚиө„ж–№ејҸпјҲж•°жҚ®жқҘжәҗпјҡиҚҜжёЎж•°жҚ®пјү

В дәҢгҖҒеҸҢзү№ејӮжҖ§жҠ—дҪ“иҚҜзү©пјҡдёӯеӣҪеҲӣж–°иҚҜеҮәжө·зҡ„жҲҳз•Ҙж”ҜзӮ№В

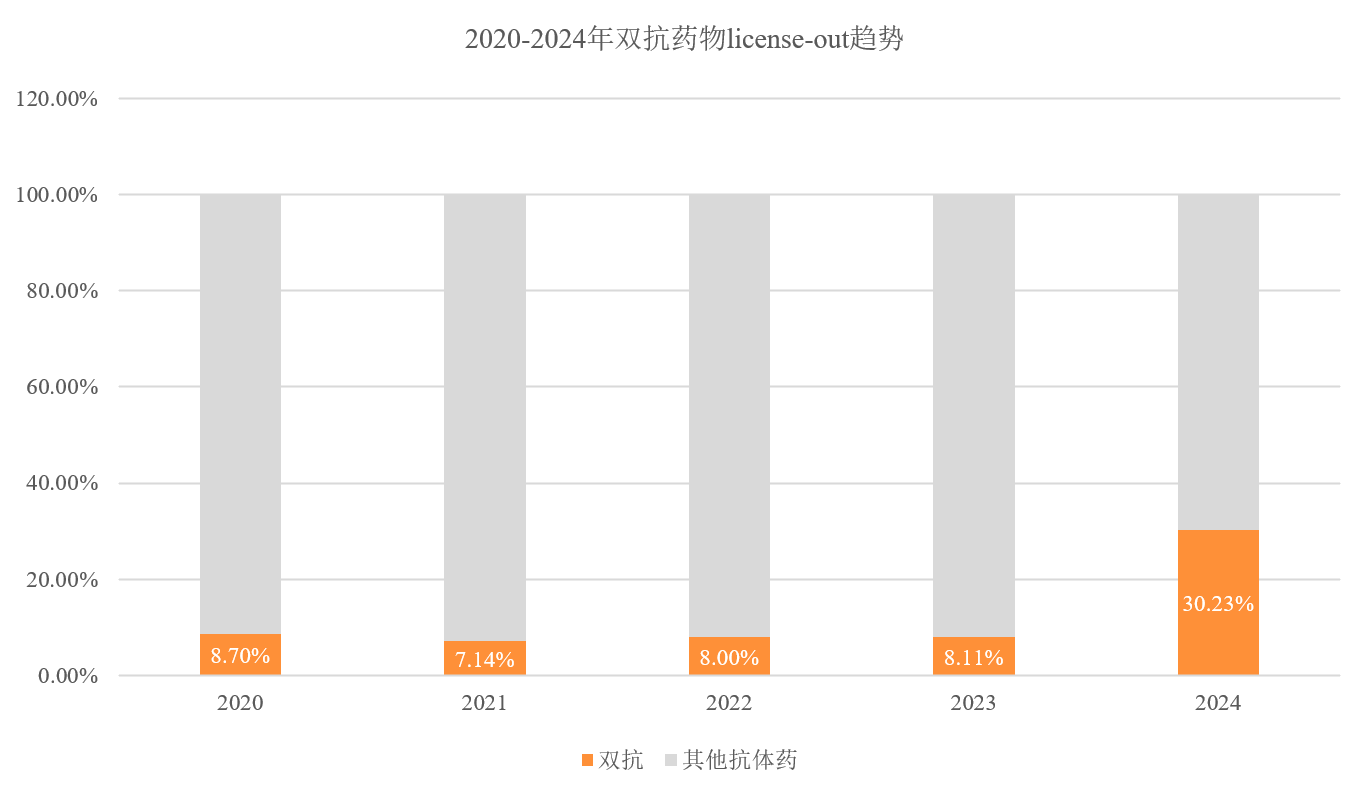

дёӯеӣҪдјҒдёҡеңЁеӣҪйҷ…з®ЎзәҝдәӨжҳ“дёӯиЎЁзҺ°дә®зңјпјҡ2020-2023е№ҙзҙҜи®ЎеҮәжө·дәӨжҳ“14笔пјҢжҖ»йҮ‘йўқи¶…200дәҝзҫҺе…ғпјӣ2024е№ҙдәӨжҳ“йҮҸжҝҖеўһиҮі27笔пјҢж¶үеҸҠеӨҡдёӘзғӯй—Ёйқ¶зӮ№гҖӮиҖҢе…¶дёӯд»ҘеҸҢжҠ—иҚҜзү©дёәд»ЈиЎЁзҡ„еӨҡжҠ—иҚҜзү©еӣ е…¶вҖңеҸҢйқ¶зӮ№еҚҸеҗҢж•Ҳеә”вҖқжҲҗдёәж–°дёҖд»ЈжІ»з–—еҲ©еҷЁгҖӮ2023е№ҙеҸҢжҠ—е…ЁзҗғеёӮеңә规模иҫҫ80дәҝзҫҺе…ғпјҢйў„и®Ў2033е№ҙе°ҶйЈҷеҚҮиҮі1926дәҝзҫҺе…ғпјҢе№ҙеӨҚеҗҲеўһй•ҝзҺҮ37.5%гҖӮ

еҸҢжҠ—иҚҜзү©еҸҜд»ҘйӣҶдёӯдҪ“зҺ°дёӯеӣҪеҲӣж–°иҚҜдә§дёҡзҡ„е·ҘзЁӢеҢ–ж”№йҖ иғҪеҠӣпјҢд»ҘеҸҠеңЁжҲҗжң¬дёҺж•ҲзҺҮж–№йқўзҡ„е…Ёзҗғз«һдәүеҠӣгҖӮдёӯеӣҪжӢҘжңүеәһеӨ§зҡ„з”ҹзү©еҢ»иҚҜе·ҘзЁӢеёҲзҫӨдҪ“е’Ңе®Ңж•ҙзҡ„дә§дёҡй“ҫпјҢиғҪеӨҹеҝ«йҖҹжҺЁиҝӣиҚҜзү©ејҖеҸ‘гҖӮе№іе®үиҜҒеҲёж•°жҚ®жҳҫзӨәпјҢдёӯеӣҪеҸҢжҠ—з®Ўзәҝж•°йҮҸеҚ е…Ёзҗғиҝ‘50%гҖӮеңЁйқ¶зӮ№йҖүжӢ©дёҠпјҢдёӯеӣҪиҚҜдјҒж“…й•ҝеҜ№е·ІйӘҢиҜҒйқ¶зӮ№иҝӣиЎҢз»„еҗҲдјҳеҢ–пјҢйҖҡиҝҮз»“жһ„и®ҫи®ЎйҷҚдҪҺжҲҗиҚҜйЈҺйҷ©гҖӮдҫӢеҰӮпјҢеә·ж–№з”ҹзү©зҡ„PD-1/VEGFеҸҢжҠ—дҫқжІғиҘҝйҖҡиҝҮдјҳеҢ–дәІе’ҢеҠӣе№іиЎЎпјҢжҳҫи‘—жҸҗеҚҮдәҶе®үе…ЁжҖ§пјҢжңҖз»Ҳе®һзҺ°50дәҝзҫҺе…ғжҺҲжқғеҮәжө·гҖӮеҸҰеӨ–пјҢдёӯеӣҪиҚҜдјҒд№ҹж“…й•ҝеңЁзӣёеҗҢйқ¶зӮ№з»„еҗҲдёӢпјҢйҖҡиҝҮе№іеҸ°жҠҖжңҜе’Ңз»“жһ„и®ҫи®Ўе®һзҺ°е·®ејӮеҢ–пјҢдҫӢеҰӮTAA/CD3гҖҒеҸҢе…Қз–«жЈҖжҹҘзӮ№зӯүз»„еҗҲзҡ„е·ҘзЁӢеҢ–еҲӣж–°гҖӮ

иЎЁ1. еӨҡжҠ—иҚҜзү©license-outжұҮжҖ»пјҲж•°жҚ®жқҘжәҗпјҡиҚҜжёЎж•°жҚ®пјү

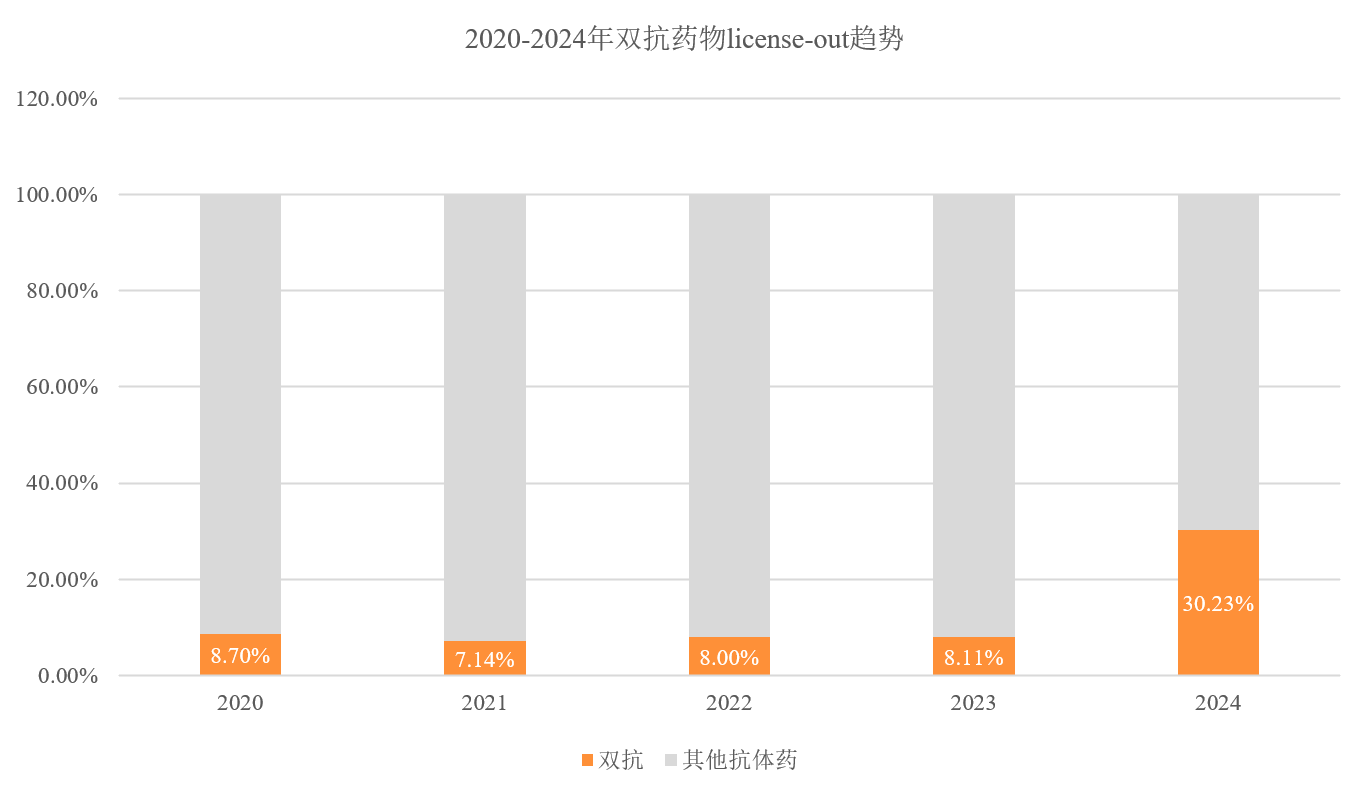

еңЁиҝҮеҺ»5е№ҙпјҢдёӯеӣҪеҸҢжҠ—еҲӣж–°иҚҜеҮәжө·зҡ„жҜ”йҮҚд№ҹе‘Ҳеўһй•ҝи¶ӢеҠҝпјҢе°Өе…¶еңЁ2024е№ҙеҚ е…ЁйғЁжҠ—дҪ“иҚҜзү©зҡ„дёүжҲҗпјҢйҮҚзЈ…дәӨжҳ“еұЎи§ҒдёҚйІңпјҢйҖҗжёҗжҲҗдёәеҲӣж–°иҚҜеҮәжө·зҡ„жҲҳз•Ҙж”ҜзӮ№гҖӮ

еӣҫ2. еҸҢжҠ—жҲҗдёәдёӯеӣҪжҠ—дҪ“иҚҜзү©еҮәжө·зҡ„зҲҶеҸ‘зӮ№пјҲж•°жҚ®жқҘжәҗпјҡиҚҜжёЎж•°жҚ®пјү

еӣҫ2. еҸҢжҠ—жҲҗдёәдёӯеӣҪжҠ—дҪ“иҚҜзү©еҮәжө·зҡ„зҲҶеҸ‘зӮ№пјҲж•°жҚ®жқҘжәҗпјҡиҚҜжёЎж•°жҚ®пјү

В дёүгҖҒд»ҘдәҢд»ЈI/Oдёәд»ЈиЎЁзҡ„еҸҢжҠ—иҚҜзү©ж•°жҚ®дә®зңјВ

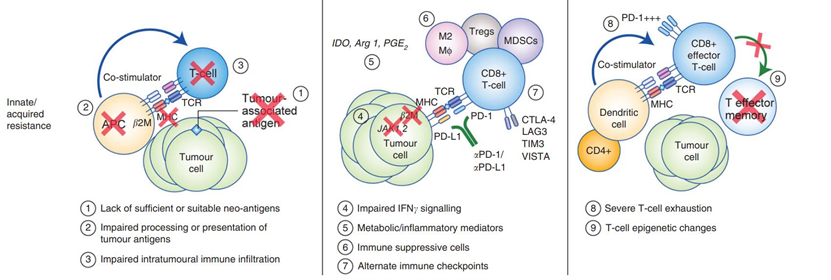

PD-1зұ»иҚҜзү©зҡ„еҮәзҺ°жҳҜиӮҝзҳӨжІ»з–—йўҶеҹҹзҡ„йҮҚеӨ§еҸҳйқ©пјҢдҪҝиӮҝзҳӨжІ»з–—д»Һдј з»ҹзҡ„жүӢжңҜгҖҒж”ҫз–—гҖҒеҢ–з–—пјҢйҖҗжёҗеҗ‘е…Қз–«жІ»з–—зӯүзІҫеҮҶжІ»з–—ж–№еҗ‘иҪ¬еҸҳпјҢдёәиӮҝзҳӨжІ»з–—еёҰжқҘдәҶе…Ёж–°зҡ„зҗҶеҝөе’Ңж–№жі•пјҢеј•йўҶдәҶиӮҝзҳӨе…Қз–«жІ»з–—зҡ„еҸ‘еұ•жҪ®жөҒгҖӮдҪҶPD-1зұ»иҚҜзү©е°ҡеӯҳеңЁдёҖе®ҡиҖҗиҚҜй—®йўҳпјҢеҰӮKeytrudaе°Ҫз®ЎеҜ№еӨҡз§ҚиӮҝзҳӨжӮЈиҖ…з–—ж•Ҳжҳҫи‘—пјҢдҪҶй•ҝжңҹдҪҝз”ЁеҗҺйғЁеҲҶжӮЈиҖ…д»ҚдјҡиҖҗиҚҜгҖӮе…¶иҖҗиҚҜжңәеҲ¶иҫғдёәеӨҚжқӮпјҢеҸҜиғҪж¶өзӣ–иӮҝзҳӨжҠ—еҺҹзјәеӨұгҖҒTз»ҶиғһеҠҹиғҪйҡңзўҚдёҺиҖ—з«ӯпјҢд»ҘеҸҠе…Қз–«жҠ‘еҲ¶з»Ҷиғһж•°йҮҸеўһеӨҡзӯүж–№йқўгҖӮеҸҰеӨ–пјҢиҝҳеҸҜиғҪжңүйғЁеҲҶиӮҝзҳӨеҜ№I/Oз–—жі•еҸҚеә”дёҚж•Ҹж„ҹпјҢд№ҹиў«з§°дёәе…Қз–«вҖңеҶ·иӮҝзҳӨвҖқпјҢжҪңеңЁжңәеҲ¶еҸҜиғҪеӣ дёәе…Қз–«жЈҖжҹҘзӮ№иӣӢзҷҪиЎЁиҫҫиҫғдҪҺпјҢжҲ–е…¶д»–зӣёе…іиӮҝзҳӨеҫ®зҺҜеўғзҡ„е…Қз–«жҠ‘еҲ¶зҠ¶жҖҒгҖӮ

еӣҫ3. PD-1зӯүI/OжІ»з–—жүӢж®өзҡ„иҖҗиҚҜжңәеҲ¶

еӣ жӯӨпјҢеӨҡжҠ—е°Өе…¶еҸҢжҠ—зұ»з¬¬дәҢд»ЈI/OиҚҜзү©еә”иҝҗиҖҢз”ҹпјҢеұ•зҺ°еҮәзӘҒз ҙзҺ°жңүеҚ•жҠ—зұ»иҚҜзү©еұҖйҷҗзҡ„жҪңеҠӣгҖӮеӣ дёәе…¶иғҪеӨҹеҗҢж—¶з»“еҗҲдёӨдёӘеҸҠд»ҘдёҠзҡ„иЎЁдҪҚпјҢиҝӣиҖҢи§ҰеҸ‘жӣҙдёәеӨҡж ·зҡ„дёӢжёёеҸҚеә”пјҢе®һзҺ°1+1>2зҡ„ж•ҲжһңпјҢдё»иҰҒжңүд»ҘдёӢеҮ з§Қзӯ–з•Ҙпјҡ

VEGFпјҲиЎҖз®ЎеҶ…зҡ®з”ҹй•ҝеӣ еӯҗпјүзұ»жҠ—дҪ“еңЁжҠ‘еҲ¶иӮҝзҳӨиЎҖз®Ўз”ҹжҲҗж–№йқўеҸ‘жҢҘзқҖе…ій”®дҪңз”ЁпјҢжҳҜеёёз”Ёзҡ„иӮҝзҳӨжІ»з–—йқ¶зӮ№гҖӮдё»иҰҒйҖҡиҝҮжҠ‘еҲ¶иЎҖз®Ўз”ҹжҲҗдҝЎеҸ·йҖҡи·ҜгҖҒз ҙеқҸиӮҝзҳӨиЎҖз®Ўз»“жһ„гҖҒжҠ‘еҲ¶иӮҝзҳӨз»Ҷиғһзҡ„иҝҒ移е’ҢдҫөиўӯгҖҒи°ғиҠӮиӮҝзҳӨе…Қз–«еҫ®зҺҜеўғпјҢжҳҜжҪңеңЁи§ЈеҶіPD-1зұ»иҚҜзү©иҖҗиҚҜзҡ„ж–№жЎҲд№ӢдёҖгҖӮдҪҶжҳҜVEGFRжҠ‘еҲ¶еүӮд»‘дјҗжӣҝе°је’ҢKeytrudaзӣҙжҺҘиҒ”з”Ёзҡ„LEAPзі»еҲ—дёҙеәҠиҜ•йӘҢеҚҙйқўдёҙеӨұиҙҘпјҢиҷҪ然еҸҜиғҪз”ұдәҺиҜ•йӘҢи®ҫи®ЎгҖҒз»ҹи®ЎеӯҰи®Ўз®—гҖҒжӮЈиҖ…дәәзҫӨйҖүжӢ©зӯүй—®йўҳпјҢдҪҶд№ҹдёҚиғҪеҝҪи§Ҷе№іиЎЎжҠ—иЎҖз®Ўз”ҹжҲҗдёҺе…Қз–«жҝҖжҙ»зҡ„еүӮйҮҸпјҢйқўдёҙзјәж°§зҺҜеўғеҸҜиғҪд№ҹдјҡиҜұеҜјиӮҝзҳӨиҖҗиҚҜзӯүеҺҹеӣ пјҢдёәдёӨз§ҚеҚ•жҠ—иҒ”з”ЁжҳҜеҗҰиғҪз»ҷз»ҷжӮЈиҖ…й•ҝжңҹз”ҹеӯҳиҺ·зӣҠеёҰжқҘдёҖдәӣжӮІи§Ӯжғ…з»ӘгҖӮ

дҪҶеҸҰдёҖдёӘйҮҮз”ЁеҸҢзү№ејӮжҖ§жҠ—дҪ“зҡ„иҚҜзү©ејҖеҸ‘зӯ–з•ҘеҸҚиҖҢеҸ–еҫ—дәҶйқһеёёдёҚй”ҷзҡ„дёҙеәҠж•ҲжһңпјҢеҰӮеә·ж–№з”ҹзү©AK112пјҲPD-1/VEGFеҸҢжҠ—иҚҜзү©пјүпјҢжҳҜе…ЁзҗғйҰ–дёӘдё”е”ҜдёҖдёҖдёӘеңЁIIIжңҹдёҙеәҠз ”з©¶дёӯеӨҙеҜ№еӨҙеҮ»иҙҘKeytrudaзҡ„иҚҜзү©гҖӮAK112йҖҡиҝҮеӣӣд»·з»“жһ„пјҲTetrabodyпјүеҗҢж—¶йқ¶еҗ‘PD-1е’ҢVEGFпјҢеңЁиӮҝзҳӨеҫ®зҺҜеўғдёӯеҜҢйӣҶпјҢе®һзҺ°вҖңеҸҢйқ¶зӮ№е…ұйҳ»ж–ӯвҖқгҖӮPD-1дёҺVEGFзҡ„з»“еҗҲеҸҜзӣёдә’еўһејәдәІе’ҢеҠӣпјҲвҖңdaisy-chainingвҖқж•Ҳеә”пјүпјҢжҳҫи‘—жҸҗеҚҮеҜ№дёӢжёёдҝЎеҸ·йҖҡи·Ҝзҡ„жҠ‘еҲ¶гҖӮеҸҰеӨ–еҸҢжҠ—дҪңдёәеҚ•дёҖеҲҶеӯҗпјҢеүӮйҮҸи°ғж•ҙжӣҙзҒөжҙ»гҖӮж—©жңҹиҜ•йӘҢжҳҫзӨәAK112зҡ„е®үе…ЁжҖ§дјҳдәҺPD-1еҚ•жҠ—дёҺVEGFеҚ•жҠ—иҒ”з”ЁпјҲеҰӮиҙқдјҗзҸ еҚ•жҠ—+йҳҝжӣҝеҲ©зҸ еҚ•жҠ—пјүгҖӮ

е…·дҪ“иҖҢиЁҖпјҢ2024е№ҙ9жңҲ8ж—ҘпјҢе…¬еҸёдәҺWCLCе…¬еёғAK112еҜ№жҜ”Keytrudaз”ЁдәҺ1LжІ»з–—PD-L1йҳіжҖ§NSCLC IIIжңҹдёҙеәҠж•°жҚ®пјҢAK112еӨҙеҜ№еӨҙдјҳдәҺKeytrudaпјҢжңүжңӣжҲҗдёәдёӢдёҖд»ЈI/OжІ»з–—еҹәзҹіиҚҜзү©гҖӮжҚ®е…¬еҸёе…¬е‘ҠпјҢAK112жҳҜе…ЁзҗғйҰ–дёӘеҜ№жҜ”KиҚҜеҸ–еҫ—жҳҫи‘—йҳіжҖ§зҡ„йҡҸжңәеҜ№з…§еӨ§IIIжңҹз ”з©¶пјҢITTз»„mFPS 11.14 vs 5.82mпјҢHR=0.51пјҲ0.38-0.69пјүпјҢmFPS延й•ҝдәҶ5.3дёӘжңҲпјҢеҸ–еҫ—жҳҫи‘—жҖ§е·®ејӮпјҢORR 50.0% vs 38.5%пјҢDCR 89.9% vs 70.5%пјҢиҜҒжҳҺAK112еңЁжҠ—иӮҝзҳӨж•Ҳеә”дёҠдјҳдәҺKeytrudaгҖӮ

иЎЁ2. еӣҪеҶ…PD-1/PD-L1Г—VEGFзұ»з®Ўзәҝиө„дә§пјҲж•°жҚ®жқҘжәҗпјҡиҚҜжёЎж•°жҚ®пјү

2.еӨҡе…Қз–«жЈҖжҹҘзӮ№зұ»жҠ—дҪ“

иҜҘзұ»еӨҡжҠ—зҡ„и®ҫи®Ўзӣ®ж ҮжҳҜеҗҢж—¶йҳ»ж–ӯеӨҡдёӘе…Қз–«жЈҖжҹҘзӮ№пјҲimmune checkpointпјүпјҢд»ҘжӯӨжҒўеӨҚTз»Ҷиғһзҡ„жқҖдјӨеҠҹиғҪгҖӮиҚҜзү©з ”еҸ‘дёӯеёёз”Ёзҡ„е…Қз–«жҠ‘еҲ¶жЈҖжҹҘзӮ№йҷӨдәҶPD-1/PD-L1еӨ–пјҢиҝҳжңүеҰӮCTLA-4гҖҒLAG-3гҖҒTIM-3гҖҒTIGITгҖҒSIRPОұзӯүпјҢе…¶дёӯзӣ®еүҚCTLA-4гҖҒPD-1гҖҒPD-L1е’ҢLAG-3е·Із»Ҹжңүзӣёе…іжҠ—дҪ“иҚҜзү©дёҠеёӮгҖӮеӨҡе…Қз–«жҠ‘еҲ¶жЈҖжҹҘзӮ№зұ»еҸҢжҠ—иҚҜзү©еҰӮPD-1/CTLA-4е’ҢPD-1/TIGITзӯүеӨҡжҠ—дә§е“ҒпјҢеҺҹзҗҶжҜ”иҫғзӣҙжҺҘпјҢеҚійҖҡиҝҮеҗҢж—¶йҳ»ж–ӯеӨҡдёӘе…Қз–«жЈҖжҹҘзӮ№зҡ„дҝЎеҸ·йҖҡи·ҜпјҢжү“з ҙиӮҝзҳӨз»Ҷиғһжһ„е»әзҡ„е…Қз–«жҠ‘еҲ¶зҺҜеўғпјҢйҮҚж–°жҝҖжҙ»Tз»ҶиғһеҜ№иӮҝзҳӨз»Ҷиғһзҡ„жқҖдјӨжҙ»жҖ§пјҢжҸҗеҚҮиӮҝзҳӨе…Қз–«жІ»з–—зҡ„ж•ҲжһңпјҢеҚҸеҗҢеўһж•ҲеҸҠе…ӢжңҚиҖҗиҚҜгҖӮзӣ®еүҚе·Іжңүеә·ж–№з”ҹзү©й’ҲеҜ№е®һдҪ“зҳӨзҡ„еҚЎеәҰе°јеҲ©еҚ•жҠ—пјҲPD-1Г—CTLA-4пјүеңЁ2022е№ҙдёӯеӣҪдёҠеёӮгҖӮеҗҢзҗҶпјҢд№ҹеҸҜд»ҘйҮҮз”Ёе…Қз–«жҠ‘еҲ¶жЈҖжҹҘзӮ№е’Ңе…Қз–«жҝҖжҙ»жЈҖжҹҘзӮ№иҒ”еҗҲи®ҫи®Ўзҡ„ж–№ејҸпјҢдҪҶжң¬ж–ҮдёҚеҒҡиөҳиҝ°гҖӮ

й’ҲеҜ№иҝҷдёҖи·Ҝеҫ„д№ҹжңүйҮҮз”ЁдёӨдёӘе…Қз–«жЈҖжҹҘзӮ№еҚ•жҠ—иҚҜзү©иҒ”з”Ёзҡ„зӯ–з•ҘпјҢжҜ”еҰӮзҪ—ж°ҸTIGITеҚ•жҠ—Tiragolumabе’ҢPD-1еҚ•жҠ—иҒ”з”ЁпјҢдҪҶжҳҜдёҙеәҠж•°жҚ®еҚҙдёҚеӨҹзҗҶжғігҖӮеңЁNSCLCйҖӮеә”з—ҮдёҠпјҢдә§е“ҒжңӘиғҪиҫҫеҲ°mPFSжҳҫи‘—ж”№е–„зҡ„з»ҲзӮ№пјҢеҸҰеӨ–еңЁSCLCдёҠд№ҹжңӘиғҪиҫҫеҲ°mOSжҳҫи‘—ж”№е–„зҡ„з»ҲзӮ№пјҢзұ»дјјзҡ„жғ…еҶөд№ҹеҸ‘з”ҹеңЁеҗҺзәҝе®«йўҲзҷҢзҡ„жІ»з–—дёҠгҖӮ

дёҺд№ӢеҜ№еә”пјҢйҳҝж–ҜеҲ©еә·зҡ„PD-1Г—TIGITеҸҢжҠ—иҚҜзү©RilvegostomigпјҲAZD2936пјүзӣ®еүҚжӯЈеңЁејҖеұ•дёӨйЎ№е…ій”®зҡ„3жңҹдёҙеәҠиҜ•йӘҢпјҢеҸҰеӨ–д№ҹжңүеёғеұҖPD-1Г—CTLA4зҡ„еҸҢжҠ—зӯ–з•ҘгҖӮеңЁARTEMIDE-01з ”з©¶пјҲNCT04995523пјҢI/IIжңҹпјүдёӯпјҢй’ҲеҜ№ж—ўеҫҖжҺҘеҸ—иҝҮе…Қз–«жЈҖжҹҘзӮ№жҠ‘еҲ¶еүӮжІ»з–—дё”PD-L1 TPSвүҘ1%зҡ„жҷҡжңҹ/иҪ¬з§»жҖ§йқһе°Ҹз»ҶиғһиӮәзҷҢпјҲNSCLCпјүжӮЈиҖ…пјҢAZD2936жҳҫзӨәеҮәиүҜеҘҪзҡ„е®үе…ЁжҖ§е’ҢеҲқжӯҘз–—ж•ҲгҖӮеңЁ76дҫӢеҸҜиҜ„дј°жӮЈиҖ…дёӯпјҢи§ӮеҜҹеҲ°3дҫӢйғЁеҲҶзј“и§ЈпјҲPRпјүе’Ң30дҫӢз–ҫз—…зЁіе®ҡпјҲSDпјүпјҢзј“и§ЈжҢҒз»ӯж—¶й—ҙдёә2.1-6.4дёӘжңҲгҖӮдёҙеәҠеүҚд№ҹз ”з©¶иЎЁжҳҺпјҢиҜҘеҸҢжҠ—дёҺPD-1еҚ•иҚҜжҲ–PD-1+TIGITиҒ”з”ЁзӣёжҜ”пјҢжҠ—иӮҝзҳӨжҙ»жҖ§жӣҙдјҳгҖӮ

еҸҰеӨ–пјҢзӣёзұ»дјјзҡ„жіҪз’ҹеҲ¶иҚҜZG005пјҲPD-1Г—TIGITеҸҢжҠ—пјүй’ҲеҜ№дёҖзәҝж ҮеҮҶжІ»з–—еӨұиҙҘзҡ„е®«йўҲзҷҢжӮЈиҖ…дёҙеәҠж•°жҚ®е…·жңүеҗҢзұ»жңҖдҪіз«һдәүдјҳеҠҝпјҢе…¶й’ҲеҜ№дёҖзәҝж ҮеҮҶжІ»з–—еӨұиҙҘзҡ„еҸҜиҜ„дј°з–—ж•Ҳзҡ„21дҫӢе®«йўҲзҷҢжӮЈиҖ…зҡ„дёҙеәҠз ”з©¶пјҢжҲӘжӯў2024е№ҙ4жңҲ16ж—ҘпјҢ2дҫӢCRгҖҒ7дҫӢPRе’Ң8дҫӢSDпјӣе®ўи§Ӯзј“и§ЈзҺҮпјҲORRпјүдёә43%пјҲ9/21пјүпјҢз–ҫз—…жҺ§еҲ¶зҺҮпјҲDCRпјүдёә81%пјҲ17/21пјүпјҢзү№еҲ«жҳҜзӣ®ж ҮеүӮйҮҸ20 mg/kgз»„зҡ„ORRиҫҫеҲ°63%пјҢиҜҘж•°жҚ®зӣёжҜ”дәҺз«һе“ҒвҖ”вҖ”еҚ•жҠ—гҖҒеҸҢжҠ—гҖҒADCзӯүиЎЁзҺ°еҮәдәҶеҗҢзұ»жңҖдҪіз«һдәүдјҳеҠҝпјҲйқһеӨҙеҜ№еӨҙпјүгҖӮе®үе…ЁжҖ§ж–№йқўпјҡ63.3%пјҲ50/79пјүзҡ„еҸ—иҜ•иҖ…еҮәзҺ°дәҶдёҺжІ»з–—зӣёе…ізҡ„дёҚиүҜдәӢ件пјҲTRAEsпјүпјҢз»қеӨ§еӨҡж•°дёҘйҮҚзЁӢеәҰдёә1жҲ–2зә§гҖӮеҲқжӯҘиЎЁжҳҺдәҶзӣёе…іжІ»з–—йҖ»иҫ‘зҡ„еҸҜиЎҢжҖ§гҖӮ

иЎЁ3. еӣҪеҶ…PD-1/PD-L1Г—TIGITз®Ўзәҝиө„дә§пјҲж•°жҚ®жқҘжәҗпјҡиҚҜжёЎж•°жҚ®пјү

3.е…Қз–«жЈҖжҹҘзӮ№иҒ”еҗҲе…Қз–«жҝҖеҠЁзұ»еӨҡжҠ—

иҝҷзұ»еӨҡжҠ—зҡ„и®ҫи®ЎжҖқи·ҜиҒҡз„ҰдәҺж•ҙеҗҲе…Қз–«жЈҖжҹҘзӮ№дёҺеҸҜдјҳеҢ–е…Қз–«зҺҜеўғзҡ„еҲҶеӯҗгҖӮеҰӮеўһеҠ з»Ҹе…ёе…Қз–«еўһејәеүӮIL-2пјҢз ”еҸ‘PD-1/IL-2зұ»иҚҜзү©пјҢйҖҡиҝҮеўһејәе…Қз–«з»Ҷиғһзҡ„ж•°йҮҸе’Ңжҙ»жҖ§жқҘжҸҗй«ҳиӮҝзҳӨжқҖдјӨдҪңз”ЁпјӣдёҺд№Ӣзұ»дјјиҝҳжңүеҰӮPD-1/4-1BBгҖҒPD-1/IL-15зӯүеҸҢжҠ—иҚҜзү©гҖӮжӯӨзұ»еһӢи®ҫи®Ўзҡ„е…ій”®йҡҫзӮ№еңЁдәҺеҢ–и§ЈжҝҖеҠЁеүӮеҸҜиғҪеј•еҸ‘зҡ„жҜ’еүҜдҪңз”ЁпјҢеҖҹеҠ©з§‘еӯҰзҡ„еҲҶеӯҗжҗӯй…Қе’ҢзІҫеҝғи®ҫи®ЎпјҢеңЁй«ҳж•ҲжҝҖжҙ»е…Қз–«еҸҚеә”зҡ„еҗҢж—¶пјҢдҝқйҡңиҚҜзү©е…·еӨҮиүҜеҘҪзҡ„е®үе…ЁжҖ§дёҺжңүж•ҲжҖ§гҖӮ

д»ЈиЎЁжҖ§иҚҜзү©еҰӮдҝЎиҫҫз”ҹзү©зҡ„PD-1/IL-2ОұеҒҸеҗ‘жҖ§еҸҢзү№ејӮжҖ§жҠ—дҪ“иһҚеҗҲиӣӢзҷҪIBI363пјҢе…·жңүзү№еҲ«зҡ„жңәеҲ¶еҲӣж–°дёҺи®ҫи®ЎдјҳеҠҝпјҡIBI363йҖҡиҝҮз»“еҗҲPD-1йҳ»ж–ӯе’ҢIL-2ОұеҒҸеҗ‘жҖ§жҝҖжҙ»пјҢйҖүжӢ©жҖ§жү©еўһиӮҝзҳӨеҶ…PD-1+CD25+CD8+ Tз»ҶиғһпјҲTSTпјүпјҢеҗҢж—¶йҷҗеҲ¶Tregз»Ҷиғһжү©еўһпјҢд»ҺиҖҢжҸҗеҚҮжҠ—иӮҝзҳӨж•Ҳжһң并йҷҚдҪҺжҜ’жҖ§гҖӮе…¶IL-2иҮӮдҝқз•ҷеҜ№IL-2RОұзҡ„дәІе’ҢеҠӣпјҢдҪҶеүҠејұеҜ№IL-2RОІ/Оізҡ„з»“еҗҲпјҢйҖҡиҝҮPD-1йқ¶еҗ‘йҖ’йҖҒIL-2иҮіиӮҝзҳӨеҫ®зҺҜеўғпјҢеўһејәзү№ејӮжҖ§

еңЁ2024е№ҙеӨҡйЎ№еӣҪйҷ…еӯҰжңҜдјҡи®®дёҠе…¬еёғдәҶжңҖж–°з ”з©¶иҝӣеұ•пјҢе°Өе…¶еңЁжҷҡжңҹйқһе°Ҹз»ҶиғһиӮәзҷҢпјҲNSCLCпјүе’Ңе…Қз–«иҖҗиҚҜиӮҝзҳӨдёӯеұ•зҺ°еҮәжҳҫи‘—з–—ж•Ҳе’Ңе®үе…ЁжҖ§гҖӮеңЁйҳ»ж–ӯPD-1/PD-L1е…Қз–«жҠ‘еҲ¶йҖҡи·Ҝзҡ„еҗҢж—¶пјҢиҝҳдјҡжҝҖжҙ»TSTз»Ҷиғһдә§з”ҹе…Қз–«жҝҖеҠЁдҪңз”ЁгҖӮеҸҰеӨ–з”ұдәҺеңЁиӮҝзҳӨеҶ…е’ҢиӮҝзҳӨеӨ–иө·еҲ°еҸҢзӣёдҪңз”ЁгҖӮеҸҜиғҪдјҡжҲҗдёәдәҢд»ЈI/Oзҡ„жҪңеңЁжӢіеӨҙдә§е“ҒгҖӮ

еңЁ2024е№ҙдё–з•ҢиӮәзҷҢеӨ§дјҡпјҲWCLCпјүе…¬еёғзҡ„Iжңҹж•°жҚ®дёӯпјҢ134дҫӢжҷҡжңҹNSCLCжӮЈиҖ…пјҲ95.5%ж—ўеҫҖжҺҘеҸ—иҝҮеҗ«PD-(L)1жІ»з–—пјүжҺҘеҸ—IBI363еҚ•иҚҜжІ»з–—еҗҺпјҢORRдёә20.8%пјҢDCRиҫҫ74.4%гҖӮIBI363еңЁI/Oз»ҸжІ»зҡ„жҷҡжңҹиӮәйіһзҷҢеҸ—иҜ•иҖ…дёӯз–—ж•Ҳе°ӨдёәзӘҒеҮәпјҢеңЁ3 mg/kgеүӮйҮҸз»„зҡ„29дҫӢжӮЈиҖ…дёӯпјҢORRе’ҢDCRеҲҶеҲ«жҸҗеҚҮиҮі34.5%е’Ң89.7%пјӣеҜ№е…¶дёӯйҡҸи®ҝвүҘ12е‘Ёзҡ„18дҫӢжӮЈиҖ…пјҢORRиҝӣдёҖжӯҘеҚҮиҮі50.0%пјҢDCRдёә88.9%гҖӮ

жҲӘжӯўж—Ҙжңҹж—¶пјҢ1/1.5 mg/kgзҡ„иӮәйіһзҷҢеҸ—иҜ•иҖ…дёӯдҪҚйҡҸи®ҝж—¶й—ҙе·І7.5дёӘжңҲпјҢдёӯдҪҚPFSиҫҫеҲ°5.5дёӘжңҲ (95% CI: 1.5, 8.3)пјӣзӣ®еүҚ12дёӘжңҲPFSзҺҮдёә30.7%пјҢжҳҫзӨәеҮәе…Қз–«жІ»з–—зҡ„й•ҝжңҹиҺ·зӣҠдјҳеҠҝгҖӮ3 mg/kgеүӮйҮҸз»„еҸ—иҜ•иҖ…дёӯдҪҚPFSжңӘиҫҫеҲ°пјҢд»ҚеңЁйҡҸи®ҝдёӯгҖӮ

еңЁжҷҡжңҹиӮәйіһзҷҢдёӯпјҢ1/1.5/3 mg/kgеүӮйҮҸз»„зҡ„PD-L1 TPS<1%пјҲn=22пјүе’ҢTPSвүҘ1% (n=22) зҡ„еҸ—иҜ•иҖ…дёӯпјҢORRеҲҶеҲ«дёә36.4%е’Ң31.8%пјҢжҸҗзӨәIBI363еңЁPD-L1дҪҺиЎЁиҫҫдәәзҫӨдёӯзҡ„жҪңеңЁдјҳеҠҝпјҢеҜ№еҶ·иӮҝзҳӨеӯҳеңЁжҪңеңЁзӘҒз ҙгҖӮйҷӨжӯӨд№ӢеӨ–пјҢIBI363иҝҳе…·жңүи·ЁзҳӨз§Қе№ҝи°ұжҠ—иӮҝзҳӨжҙ»жҖ§пјҡеңЁжңӘз»Ҹе…Қз–«жІ»з–—зҡ„й»ҸиҶңеһӢй»‘иүІзҙ зҳӨе’Ңз»“зӣҙиӮ зҷҢжӮЈиҖ…дёӯпјҢORRеҲҶеҲ«дёә75%е’Ң30.8%гҖӮ

е®үе…ЁжҖ§ж–№йқўпјҢжңҖеёёи§ҒжІ»з–—зӣёе…ідёҚиүҜдәӢ件пјҲTRAEпјүеҢ…жӢ¬е…іиҠӮз—ӣгҖҒиҙ«иЎҖгҖҒз”ІзҠ¶и…әеҠҹиғҪејӮеёёе’Ңзҡ®з–№пјҢжҖ»дҪ“еҸҜжҺ§гҖӮ3зә§еҸҠд»ҘдёҠTRAEеҸ‘з”ҹзҺҮдёә20.1%пјҢжңӘеҮәзҺ°еӣ TRAEеҜјиҮҙзҡ„жӯ»дәЎгҖӮ

иЎЁ4. еӣҪеҶ…PD-1/PD-L1Г—е…Қз–«жҝҖеҠЁзұ»з®Ўзәҝиө„дә§пјҲж•°жҚ®жқҘжәҗпјҡиҚҜжёЎж•°жҚ®пјү

В еӣӣгҖҒPD-(L)1еҗҺпјҢи°Ғдё»жІүжө®В

PD-1/PD-L1жҠ‘еҲ¶еүӮеҮӯеҖҹе№ҝи°ұжҠ—зҷҢгҖҒй•ҝжңҹжңүж•ҲжҖ§зӯүдјҳеҠҝпјҢе·ІжҲҗдёәиӮҝзҳӨе…Қз–«жІ»з–—зҡ„еҹәзҹіиҚҜзү©гҖӮе…ЁзҗғеёӮеңә规模预计2030е№ҙиҫҫ798дәҝзҫҺе…ғпјҢдёӯеӣҪеёӮеңә规模е°Ҷиҫҫ984дәҝе…ғгҖӮдҪҶеҚ•иҚҜжңүж•ҲзҺҮд»…20%-30%пјҢдё”еӯҳеңЁеҺҹеҸ‘жҖ§/继еҸ‘жҖ§иҖҗиҚҜгҖҒйҖӮеә”з—ҮиҰҶзӣ–дёҚеқҮпјҲиӮәзҷҢгҖҒж¶ҲеҢ–йҒ“иӮҝзҳӨеҚ дё»еҜјпјүзӯүй—®йўҳгҖӮеӣ жӯӨпјҢвҖңPD-1+XвҖқзҡ„иҒ”еҗҲзӯ–з•ҘжҲҗдёәзӘҒз ҙ瓶йўҲзҡ„ж ёеҝғж–№еҗ‘пјҢж—ЁеңЁйҖҡиҝҮеӨҡйҖҡи·ҜеҚҸеҗҢеўһејәжҠ—иӮҝзҳӨе…Қз–«еә”зӯ”гҖӮ

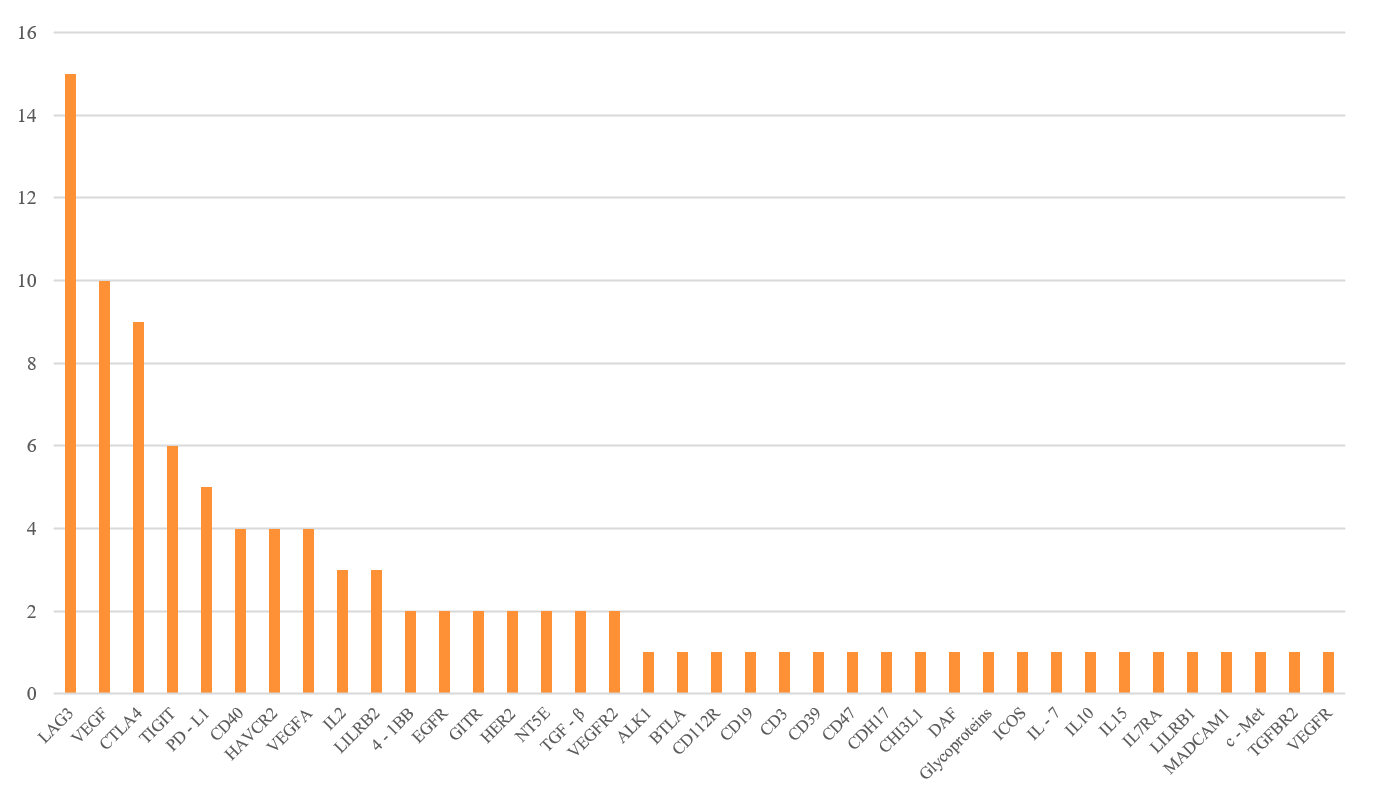

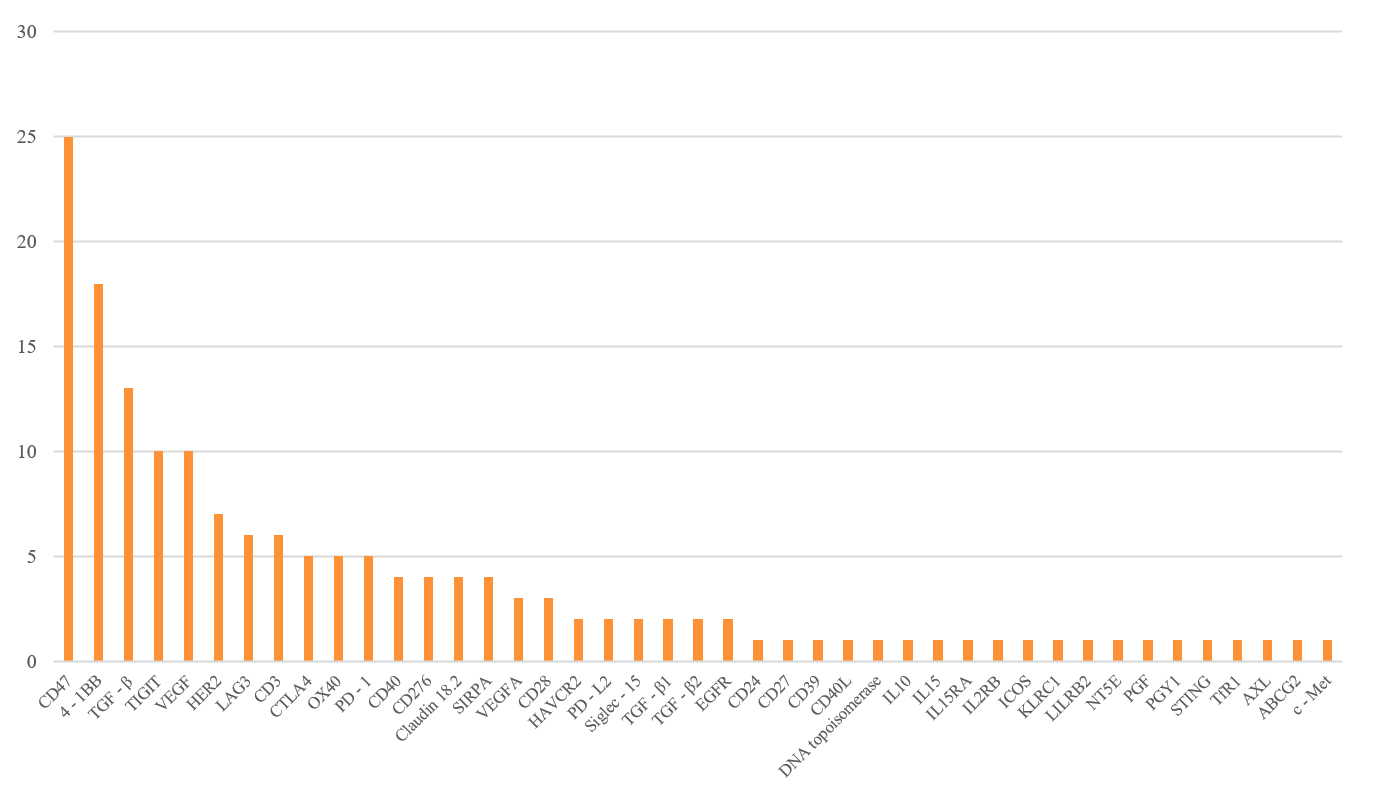

зӣ®еүҚеңЁе…ЁзҗғиҢғеӣҙеҶ…пјҢе·ІжңүиҜёеӨҡз®ЎзәҝеёғеұҖеңЁPD-1зұ»иҚҜзү©зҡ„еҹәзЎҖдёҠпјҢйҖҡиҝҮеўһеҠ еҸҰдёҖдёӘйқ¶зӮ№еҲ¶еӨҮеҸҢжҠ—зҡ„еҪўејҸпјҢжқҘе®һзҺ°еҜ№дәҺPD-1зұ»иҚҜзү©зҡ„и¶…и¶Ҡе’Ңиҝӯд»ЈпјҢеҰӮеӣҫ4е’Ңеӣҫ5жүҖзӨәпјҢеҸҜд»ҘзңӢеҲ°дё»иҰҒзҡ„з»„еҗҲеҲҶеёғеңЁLAG3гҖҒVEGFгҖҒCTLA4гҖҒTIGITзӯүзғӯй—Ёйқ¶зӮ№гҖӮеңЁPD-1еҘ е®ҡеҹәзЎҖзҡ„иӮҝзҳӨе…Қз–«жІ»з–—ж—¶д»Јд№ӢеҗҺпјҢд»ҘLAG-3/TIM-3зӯүе…Қз–«жҠ‘еҲ¶еҲҶеӯҗиҒ”еҗҲгҖҒVEGFйҖҡи·ҜеҚҸеҗҢд»ҘеҸҠе…ұеҲәжҝҖжҝҖеҠЁеүӮдёәж ёеҝғзҡ„дёӢдёҖд»Јз–—жі•пјҢеҮӯеҖҹеҜ№иҖҗиҚҜжңәеҲ¶зҡ„зӘҒз ҙгҖҒиӮҝзҳӨеҫ®зҺҜеўғзҡ„йҮҚеЎ‘д»ҘеҸҠTз»Ҷиғһжҙ»жҖ§зҡ„зІҫеҮҶи°ғжҺ§пјҢжңүжңӣиҜһз”ҹи¶…и¶ҠPD-1зҡ„вҖҳи¶…зә§иҚҜзҺӢвҖҷпјҢејҖеҗҜиӮҝзҳӨжІ»з–—зҡ„еӨҡз»ҙеҚҸеҗҢж–°ж—¶д»ЈгҖӮ

еӣҫ4. е…Ёзҗғе’ҢPD-1з»„жҲҗеҸҢжҠ—з®Ўзәҝзҡ„йқ¶зӮ№еҲҶеёғпјҲж•°жҚ®жқҘжәҗпјҡиҚҜжёЎж•°жҚ®пјү

еӣҫ5. е…Ёзҗғе’ҢPD-L1з»„жҲҗеҸҢжҠ—з®Ўзәҝзҡ„йқ¶зӮ№еҲҶеёғпјҲж•°жҚ®жқҘжәҗпјҡиҚҜжёЎж•°жҚ®пјү

В дә”гҖҒеұ•жңӣВ

еңЁе…ЁзҗғеҢ»иҚҜеҲӣж–°жөӘжҪ®дёҺдёӯеӣҪж”ҝзӯ–зәўеҲ©зҡ„еҸҢйҮҚй©ұеҠЁдёӢпјҢдёӯеӣҪиӮҝзҳӨе…Қз–«еҸҢжҠ—иҚҜзү©жӯЈеҠ йҖҹиө°еҗ‘еӣҪйҷ…еҢ–гҖӮж”ҝзӯ–з«ҜйҖҡиҝҮдјҳеҢ–е®ЎиҜ„е®Ўжү№гҖҒжҺҘиҪЁеӣҪйҷ…ж ҮеҮҶпјҢжҳҫи‘—жҸҗеҚҮдәҶз ”еҸ‘ж•ҲзҺҮдёҺж•°жҚ®и®ӨеҸҜеәҰпјӣеёӮеңәз«ҜпјҢеӣҪеҶ…еҢ»дҝқжҺ§еҺӢдёҺе…Ёзҗғй«ҳе®ҡд»·зҡ„иҗҪе·®пјҢеҖ’йҖјдјҒдёҡйҖҡиҝҮеҮәжө·зӘҒз ҙеҲ©ж¶ҰеӨ©иҠұжқҝгҖӮеҸҢжҠ—иҚҜзү©еҮӯеҖҹвҖңеҸҢйқ¶еҚҸеҗҢж•Ҳеә”вҖқжҲҗдёәжҲҳз•Ҙж”ҜзӮ№пјҢе…¶е·ҘзЁӢеҢ–и®ҫи®ЎиғҪеҠӣгҖҒе·®ејӮеҢ–йқ¶зӮ№з»„еҗҲд»ҘеҸҠдёҙеәҠж•°жҚ®зҡ„зӘҒз ҙжҖ§иЎЁзҺ°пјҢеұ•зҺ°дәҶдёӯеӣҪиҚҜдјҒеңЁеҲӣж–°иҚҜйўҶеҹҹзҡ„е…Ёзҗғз«һдәүеҠӣгҖӮ2024е№ҙеҸҢжҠ—еҚ жҠ—дҪ“иҚҜзү©еҮәжө·зҡ„30%пјҢжҲҗдёәеҲӣж–°иҚҜеӣҪйҷ…еҢ–зҡ„ж ёеҝғеј•ж“ҺгҖӮ

жңӘжқҘпјҢдёӯеӣҪеҸҢжҠ—иҚҜзү©зҡ„еӣҪйҷ…еҢ–жҲ–е°Ҷеӣҙз»•д»ҘдёӢж–№еҗ‘ж·ұеҢ–пјҡ

- йқ¶зӮ№еҲӣж–°дёҺжҠҖжңҜиҝӯд»Јпјҡй’ҲеҜ№PD-1иҖҗиҚҜжңәеҲ¶пјҢејҖеҸ‘еӨҡе…Қз–«жЈҖжҹҘзӮ№пјҲеҰӮLAG-3гҖҒTIM-3пјүдёҺе…Қз–«жҝҖеҠЁеүӮпјҲеҰӮIL-2гҖҒ4-1BBпјүиҒ”з”Ёзӯ–з•ҘпјҢжҸҗеҚҮеҜ№вҖңеҶ·иӮҝзҳӨвҖқзҡ„з–—ж•ҲпјӣдјҳеҢ–еҸҢжҠ—з»“жһ„и®ҫи®ЎпјҲеҰӮеӣӣд»·дҪ“гҖҒеҒҸеҗ‘жҖ§жҝҖжҙ»пјүпјҢе№іиЎЎе®үе…ЁжҖ§дёҺжңүж•ҲжҖ§гҖӮ

- е…ЁзҗғдёҙеәҠеёғеұҖдёҺеҗҲдҪңпјҡеҠ йҖҹжҺЁиҝӣеӣҪйҷ…еӨҡдёӯеҝғдёҙеәҠиҜ•йӘҢпјҲе°Өе…¶жҳҜзҫҺеӣҪгҖҒ欧жҙІпјүпјҢйҖҡиҝҮBDпјҲLicense-outпјүдёҺеӣҪйҷ…иҚҜдјҒж·ұеәҰз»‘е®ҡпјҢеҖҹеҠ©е…¶жё йҒ“дёҺз»ҸйӘҢзӘҒз ҙеҮҶе…ҘеЈҒеһ’пјҢйҷҚдҪҺеҮәжө·йЈҺйҷ©гҖӮ

- е·®ејӮеҢ–йҖӮеә”з—ҮжӢ“еұ•пјҡиҒҡз„ҰжңӘиў«ж»Ўи¶ізҡ„дёҙеәҠйңҖжұӮпјҲеҰӮPD-L1дҪҺиЎЁиҫҫиӮҝзҳӨгҖҒиҖҗиҚҜжӮЈиҖ…пјүпјҢз»“еҗҲдёӯеӣҪжӮЈиҖ…з–ҫз—…и°ұдјҳеҠҝпјҲеҰӮиӮқзҷҢгҖҒиғғзҷҢпјүпјҢе»әз«Ӣз»ҶеҲҶйўҶеҹҹйўҶеҜјең°дҪҚгҖӮ

- иһҚиө„жЁЎејҸеҲӣж–°пјҡеә”еҜ№еӣҪеҶ…иө„жң¬еҜ’еҶ¬пјҢжҺўзҙўж–°еһӢиһҚиө„и·Ҝеҫ„пјҲеҰӮSPACгҖҒи·Ёеўғ并иҙӯпјүпјҢеҗёеј•й•ҝжңҹиө„жң¬ж”ҜжҢҒз®ЎзәҝејҖеҸ‘пјҢеҗҢж—¶йҖҡиҝҮж•°жҚ®иө„дә§еҢ–жҸҗеҚҮдј°еҖјйҹ§жҖ§гҖӮ

е°Ҫз®ЎйқўдёҙеӣҪйҷ…з«һдәүеҠ еү§гҖҒзӣ‘з®Ўи¶ӢдёҘзӯүжҢ‘жҲҳпјҢдёӯеӣҪеҸҢжҠ—иҚҜзү©еҮӯеҖҹвҖңеҝ«йҖҹи·ҹйҡҸ+еұҖйғЁи¶…и¶ҠвҖқзҡ„зӯ–з•ҘпјҢжңүжңӣеңЁиӮҝзҳӨе…Қз–«жІ»з–—зҡ„дёӢдёҖдёӘеҚҒе№ҙдёӯпјҢд»ҺвҖңеҸӮдёҺиҖ…вҖқиҝҲеҗ‘вҖң规еҲҷеҲ¶е®ҡиҖ…вҖқпјҢйҮҚеЎ‘е…ЁзҗғеҲӣж–°иҚҜж јеұҖгҖӮ

еҰӮжһңжӮЁеҜ№еҸҢжҠ—еҲӣж–°иҚҜжңүе…ҙи¶ЈпјҢж¬ўиҝҺж·»еҠ еҫ®дҝЎдәӨжөҒпјҲзғҰиҜ·еӨҮжіЁжңәжһ„е’Ң姓еҗҚпјү